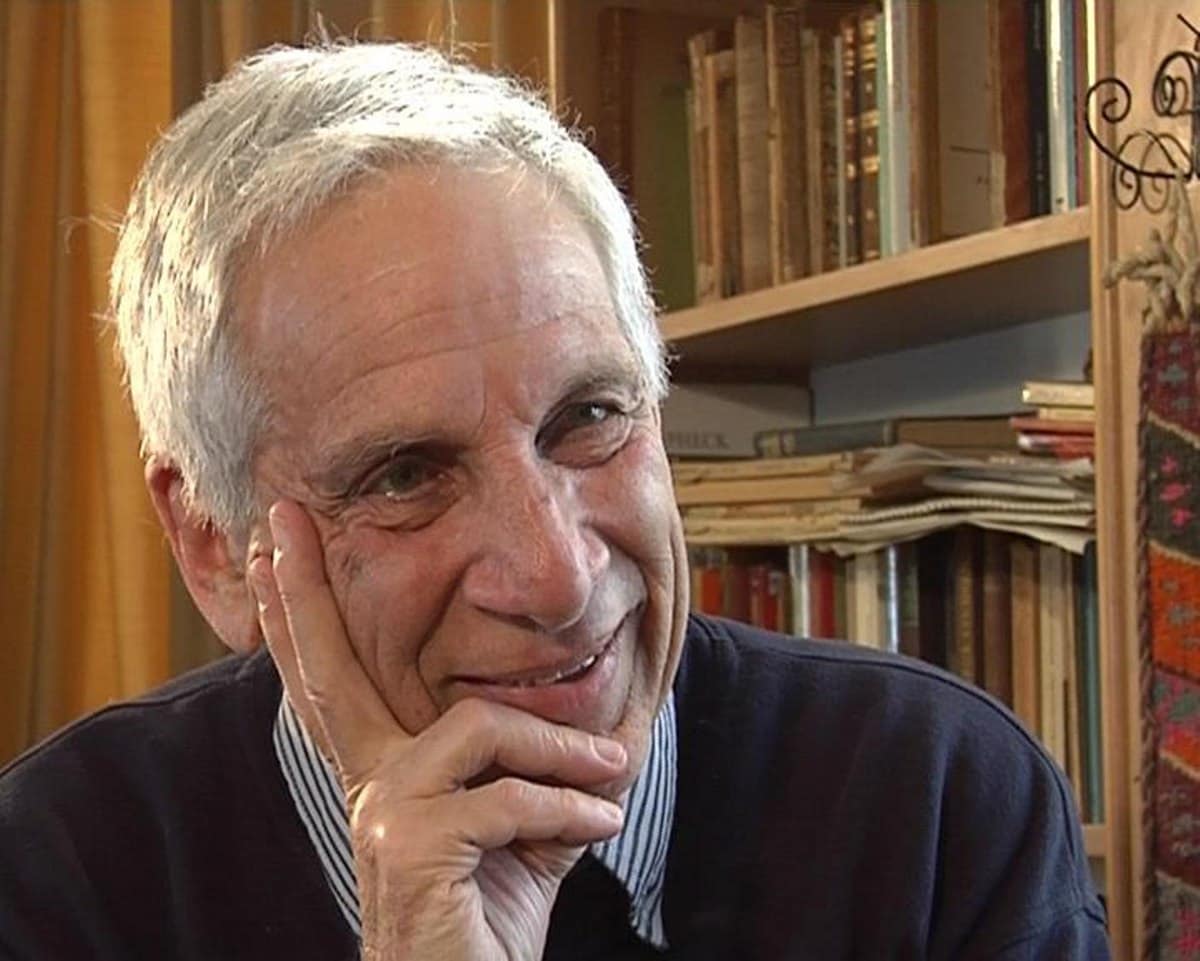

L’ECLETTISMO MUSICALE E CULTURALE DI UN GRANDE COMPOSITORE DEL XX E DEL XXI SECOLO

Il musicista tedesco naturalizzato britannico, esponente di rilievo della musica del secondo dopoguerra, capace di fondere stili d’avanguardia con la tradizione musicale europea, a cominciare da Claudio Monteverdi. Ma anche in grado di guardare a culture ed espressioni diverse da quella occidentale, fedele all’idea che l’arte è al tempo stesso nuova e conservatrice.

LA VITA E LE OPERE

Alexander Goehr nacque a Berlino il 10 agosto 1932, figlio del compositore Walter Goehr (1903-1960). Si trasferì con la famiglia in Gran Bretagna a pochi mesi di vita, a seguito delle persecuzioni ebraiche in Germania con l’avvento del regime nazista. Allievo di Arnold Schönberg (1874-1951), il padre Walter ebbe grande influenza nella sua formazione musicale, e fu celebre direttore d’orchestra della Gramophone Company (poi divenuta EMI) della Columbia e della BBC, collaborando con solisti del calibro di Beniamino Gigli (1890-1957).

Intraprese gli studi di composizione al Royal Manchester College of Music con Richard Hall (1903-1982). In quegli anni strinse amicizia con tre coetanei, il direttore Peter Maxwell Davies (1934-2016), il clarinettista Harrison Birtwistle (1934-2022) e il pianista John Andrew Howard Ogdon (1937-1989). Con essi, e con il trombettista Elgar Howarth (1935-2025), fondò il New Music Manchester, un gruppo di musicisti professionisti specializzati nella conoscenza e nell’esecuzione di repertorio musicale d’avanguardia, ensemble che influenzò profondamente la generazione dei musicisti britannici degli Anni Cinquanta del Novecento.

Nel 1954 Goehr ebbe modo di assistere alla prima esecuzione britannica dell’opera Turangalîla, di Olivier Messiaen (1908-1992), rimanendone fortemente impressionato, tanto da decidere nel 1955 di lasciare Manchester per Parigi e recarsi a studiare composizione con il compositore francese.

L’AFFERMAZIONE A PARIGI E LONDRA

A Parigi Goehr ebbe modo di frequentare Pierre Boulez (1925-2016), anch’egli allievo di Messiaen, tanto da diventarne amico e stretto collaboratore. Fu probabilmente tramite Boulez che Goehr ebbe modo di conoscere i Corsi Estivi di Darmstadt, serie di lezioni annuali tenute in quella città tedesca tra il 1946 e il 1970. La purezza stilistica del serialismo di Boulez, pur avendo questi promosso alcune sue composizioni nelle stagioni musicali del Théâtre Marigny a Parigi negli Anni Cinquanta del Novecento, portò ad una frattura tra i due compositori, convincendo Goehr a tornare in Inghilterra.

Un significativo riconoscimento alla carriera fu nel 1959 la prima esecuzione, alla Wigmore Hall di Londra, della sua cantata The Deluge, diretta dal padre Walter. Ispirata a testi di Leonardo da Vinci, Goehr basò la composizione su una rilettura dei testi originali ad opera del regista russo Sergej Michajlovič Ėjzenštejn (1898-1948), presa a modello come virtuale sceneggiatura cinematografica e musicale.

LA MATURITA’ E IL TEATRO MUSICALE

Nel 1963 Goehr compose la Little Symphony, efficace fusione tra il modello serialista e la libertà musicale espressiva, dedicata al padre morto inaspettatamente tre anni prima. Nella composizione, Alexander citava uno schema di accordi tratto dal celebre Quadri di un’esposizione del compositore russo Modest Petrovič Musorgskij (1839-1881), brano musicale sul quale il padre aveva svolto un’articolata analisi armonica. La sinfonia, basata su bloc sonore seriale e dai riferimenti modali classicheggianti, fu totalmente avversata da Boulez, determinando la rottura definitiva tra i due.

Gli Anni Sessanta del Novecento videro il crescente interesse di Goehr per l’opera e il teatro musicale, con la sua prima opera, Arden Must Die, ispirata ai lavori di Bertolt Brecht (1898-1956), e la fondazione del Music Theater Ensemble nel 1967, fucina di composizioni ed esperienze di particolare rilevanza ed innovazione.

LA CARRIERA ACCADEMICA

Dal 1968 Alexander Goehr realizzò una prestigiosa carriera accademica, con incarichi in varie università statunitensi e britanniche, fino all’incarico definitivo a Cambridge, e divenendo infine membro della Trinity Hall. La nomina a Cambridge nel 1976 portò ad un cambiamento stilistico nella produzione musicale, particolarmente evidente nel Salmo IV, dove l’autore riuscì a fondere il suo particolare schema armonico modale con l’antica pratica barocca del basso continuo.

Dagli Anni Settanta agli Anni Novanta del Novecento Goehr realizzò alcune tra le sue composizioni più importanti, con titoli ed argomenti che risultavano essere motivi di riflessione per le principali problematiche sociali e politiche dell’epoca. Accadde così per The Death of Moses, allegoria della Shoah; Babylon the Great is Fallen (1979) e Behold the Sun (1985), entrambe ispirate alla rivolta della comune di Münster del 1543. Approccio diverso con L’Arianna (1995), ispirata all’omonima perduta opera di Claudio Monteverdi (1567-1643), ultimo tributo ad un mai sopito interesse per la musica rinascimentale italiana.

NEL NUOVO SECOLO

Giunto al pensionamento universitario, anziché interrompere anche l’attività compositiva, Goehr cominciò ad interessarsi ad inediti mondi musicali, il primo dei quali fu quello della tradizione teatrale giapponese Nō (Kantan e DamaskDrum, 1999). Ad esso seguirono composizioni di musica da camera (Piano Quintet, 2000 e Fantasie for cello and piano, 2005), improntate allo stile di Maurice Ravel (1875-1937); nonché brani in omaggio a Stravinskij (Marching to Carcassonne, 2003) e a Shakespeare (Since Brass nor Stone, 2008). Si segnalano anche l’opera lirica Promised End (2009, ispirata a Re Lear); e infine Largo siciliano, trio per violino corno e pianoforte (2012), con espliciti riferimenti allo stile di Schönberg.

Nel 2012, a seguito della vasta eco seguita alla pubblicazione di poesie To TheseDark Steps dell’israeliano Gabriel Levin (1948), composte per la strage a Gaza del 2012, Goehr scrisse la cantata To These Dark Steps/The Fathers are Watching (2011-2012), per tenore, coro di bambini e strumenti. Si tratta di uno straziante inno alla follia della guerra, lucidamente profetico di quanto accade ancora oggi in quelle terre.

Nel 1999 l’Università di Siena conferì a Goehr una laurea honoris causa in lettere moderne per la composizione dell’Arianna, seguito nel 2004 dal dottorato onorario in musica conferito dalla Plymouth University.

Il compositore si spense a 92 anni, il 26 agosto 2024, nel Cambridgeshire.

BIBLIOGRAFIA consigliata

- PAUL GRIFFITH, The Substance of Things Heard. Writings about Music, Eastmann Studies in Music 31, Rochester Boydell & Brewer, Boydell Press, 2005, pp. 219-224

- MICHAEL HALL, Music Theatre in England 1960-1975, Rochester, Boydell & Brewer, Boydell Press, 2015, pp. 71-92 e 112-133

- ALISON LATHAM (a cura di), Sing, Ariel: Essays and Thoughts for Alexander Goehr’s Seventieth Birthday, Aldershot, England; Burlington, VT, Ashgate Pub Ltd, 2003

- BAYAN NORTHCOTT (a cura di), The music of Alexander Goehr, interviews and articles, New York, European American Music Distributors Company, Schott, 1976

- EMILY PAYNE, Creativity beyond innovation: Musical performance and craft, Musicae Scientiae, 20 (3), pp. 325-344

- DERRICK PUFFETT, Finding the Key: Selected Writings of Alexander Goehr, Londra e Boston, Faber and Faber, 1998

- PHILIPP RUPPRECHTR, British Musical Modernism, The Manchester Group and their Contemporaries, Cambridge, Cambridge University Press, 2020

- JACK VAN ZANDT, Alexander Goehr, Composing a Life: teachers, mentors, and models, Lives and Letters, Carcanet, 2023

- NICHOLAS WILLIAMS, “Goehr (2): (Peter) Alexander Goehr”, Grove Music Online, Oxford, Oxford University Press, 2011